''O que é um fundamento? Não é nem um princípio, explica Marcel Conche, nem uma causa, nem uma origem. O princípio é o ponto de partida de uma dedução. Mas como, sem fundamento, escolher entre os diferentes fundamentos possíveis e às vezes contraditórios? O fundamento não é um princípio, mas a 'justificação radical' dos próprios princípios.

A causa explica um fato. Mas como a causa, sem fundamento, passar do fato à norma? O fundamento não é o que explica fatos, mas o que 'estabelece o direito': ele não diz o que é, mas o que deve ser.

A origem, enfim, dá uma razão a um devir: é como uma causa histórica ou diacrônica. Mas como, sem fundamento, passar da história ao valor, da explicação ao mandamento, da gênese ao valor? O fundamento não explica o que se passa; ele permite julgá-lo absolutamente, em nome de algo que não se passa.

Se me concederem essas distinções ou, antes, se as concederem a Marcel Conche, compreenderão que não posso encontrar, na natureza em geral e na neurobiologia em particular, nenhum fundamento, qualquer que seja, para a moral que é a nossa. Primeiro porque a neurobiologia, supõe ela mesma princípios, sempre relativos, que portanto não poderiam comandar absolutamente. Em seguida, e sobretudo, porque ela não pode estabelecer ou explicar coisa alguma além de fatos, e por outros fatos: ela pode nos fornecer, para a moral, certos números de causas ou de origens, mas um fundamento certamente não. Permanece inteira, com efeito, a objeção de Hume, que mostra que não se pode passar nunca do que é (um fato) ao que deve ser (um valor absoluto, um imperativo). Querer fundar uma moral na natureza é, inevitavelmente, cair no que Moore chamava de ''sofisma naturalista'' (naturallistic fallacy). Querer fundar uma moral nas ciências é cair num sofisma cientificista. Por que a natureza seria boa? Por que a verdade seria boa? Equivaleria transformá-las em divindades, e é o que o materialismo rejeita. A natureza é submetida unicamente a causas (unicamente a ela mesma): ela não conhece valores nem deveres. Uma ciência conhece unicamente fatos: ela sempre fala no indicativo, como dizia o matemático Henri Poincaré, nunca no imperativo, e é o que a impede de fazer as vezes de moral.

Imaginemos, por exemplo, que nossos biólogos nos demonstrem que nosso cérebro ou nossos genes (ou aquele por estes) são 'programados' para sermos egoístas, covardes, mentirosos, crueis... O que isso nos ensinaria sobre o valor moral do egoísmo, da covardia, da mentira ou da crueldade? O que isso retiraria, inversamente,do valor da generosidade, da coragem, da boa-fé, da doçura?

Isso me faz pensar nesses debates ridículos que às vezes ouvimos nos cafés sobre a suposta moralidade ou imoralidade da homossexualidade. Uma pessoa diz em essência: 'A homossexualidade não é natural', e enxerga nisso uma condenação moral. O outro objeta que há casos de homossexualidade entre animais, logo tem de ser natural: por que, então, condená-la? É não ver, em ambos os casos, que tudo o que existe é natural, por definição. Mas ainda que não me concedessem esse ponto, pergunto o que a dimensão natural ou não natural (no sentido estrito: no sentido de que a natureza se opõe à cultura) que a homossexualidade muda em seu valor moral. Minha ideia, claro, é que não muda nem um pouco. Tomo por prova que não necessitamos saber dessa naturalidade ou não -- a questão é discutida pelos especialistas -- para julgar que a homossexualidade é moralmente inocente, do mesmo modo que não necessitamos saber sobre a eventual naturalidade da pedofilia para julgá-la moralmente condenável. Quanto aos bichos como poderiam nos ensinar uma moral que ignoram? É possível que a guerra seja uma especificidade humana. Isso não a torna moralmente desejável, nem sempre condenável. Tomar os animais como modelos de uma boa natureza (contra as supostas perversões da humanidade ou da civilização) seria destinar-nos a uma vida bestial. É o que se quer? Tomá-los como modelo de uma má natureza, à qual seria sempre necessário arrancar-se, seria nos fadar a um angelismo absurdo e mortífero, que seria igualmente perigoso, talvez mais. O homem não é nem anjo nem bicho? Digamos que ele é bicho primeiro, ou melhor, animal: é um animal capaz de juízo, um animal socializado, educado, civilizado, é um animal que fala, que raciocina, que ama, é o que chamamos um ser humano. A moral não lhes permite escapar de seus genes. Mas como seus genes poderiam bastar à sua moral?''

COMTE-SPONVILLE, André. ''Neurobiologia e filosofia: Existem fundamentos naturais da ética?: Por que a natureza seria boa?''. In: COMTE-SPONVILLE, André; FERRY, Luc. A sabedoria dos modernos. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 90-92.

''A maneira como a cultura opera -- e o modo como os indivíduos se tornam membros de uma sociedade -- esconde um fenômeno pela sua natureza invisível, mas capaz de manter a todos os indivíduos sob o poder de instituições sociais existentes: os homens acabam por se ver prisioneiros da vida social (dos tabus, crenças, mitos e normas nela existentes), sem que se deem conta de que se trata de produtos por eles próprios criados. Todo o processo que dá origem à cultura, e origem ao próprio homem, desaparece para dar lugar à ideia de que a realidade vivida é natural, necessária, inevitável, independente do querer e do agir humanos. A realidade social aparece como consequência da natureza das coisas, como resultado de desígnios sagrados. O homem perde a noção do processo social que está na base de sua existência histórica e da história de suas instituições.

O que torna possível que a cultura se constitua nessa lente que condiciona o olhar humano é a ação das representações sociais, que consegue fazer com que a realidade das sociedades apareça aos homens como dada, fixa, imutável, revestida da aura da sacralidade necessária para a autolegitimação. Uma vez que aparece como coisa dada a realidade social assume a aparência de autônoma, podendo existir por si ou como resultado de leis naturais, como extensão da 'natureza' dos homens, que também é representa como decorrente de condicionamentos biológicos fixos.

(...)

A legitimação das instituições sociais -- pelo ocultamento do processo histórico-social que lhes dá origem e pelo ocultamento da dominação a que submetem os indivíduos -- é o que o simbolismo mítico-religioso-ideológico produz por seu efeito e, não sem razão, podemos dizer que não há simbólico que não seja sempre-já ideologia. Ser a dissimulação da natureza particular das convenções sociais e ser a explicação da origem do real que dota a realidade social de sentido é o que caracteriza a ideologia, no fundamento, e o que torna sua existência algo eficaz, que cabe à análise teórica do social desvendar.

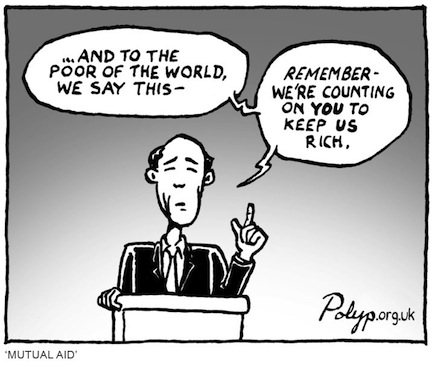

O que em tudo isso se apresenta muito claro é que a ideologia serve, em primeiro lugar, à dominação nas sociedades. Pois é da sua natureza, como ideologia, ocultar a gênese histórico-social da realidade, fazendo com que a ordem das sociedades humanas apareça como natural, necessária, inevitável e independente da ação humana. A ideologia é sempre a justificação da ordem social existente e experimentada pelos indivíduos, pois fornece a estes os fundamentos da existência nessa ordem. Seja por meio dos mitos, seja por meio dos discursos que se querem racionais, a ideologia trata sempre de fazer crer que as instituições sociais existem por razões que não se pode duvidar, pois, ora se apresentam como produtos de leis naturais, ora se apresentem como produtos da vontade de poderes sagrados. Daí a ideologia se constituir no discurso que a sociedade faz sobre si mesma sempre de maneira a tornar invisível o processo que engendra e preserva sua estrutura de sociedade.

(...)

No nível do aparecer, no que consiste a ideologia de fato, a realidade construída pelos homens passa a 'existir' como coisa natural, necessária, universal e imutável. O que torna possível que a experiência de estar submetido a uma sociedade particular não seja percebida como a experiência do particular, mas como a experiência universal. Fundamento de toda a adesão dos indivíduos às suas sociedades e, por sua vez, fundamento de toda alienação. No que temos a relação direta e imediata entre ideologia e cultura, uma vez que toda experiência de estar submetido a uma cultura ocorre simultaneamente ao seu ocultamento enquanto uma experiência particular, pois aparece, para os indivíduos, sempre-já como uma experiência única e inevitável -- os padrões culturais (como dizemos em antropologia) aparecendo como universais. Na inversão em que o particular ganha a aparência de universal e se esconde o que talvez seja a operação mais poderosa da ideologia. Segredo de todo o poder de dominação sobre os indivíduos.

(...)

É, pois, por essa razão que se pode afirmar que para a ideologia a História é um perigo, que procura evitar. Negar a historicidade da realidade, a vida social pode ser petrificada no tempo e no espaço como eterna e imutável, pois independente da prática dos homens. E como a natureza da ideologia a torna necessária à dominação, pois consegue fazer com que a dominação também apareça como eterna, imutável e independente de todo o agir e querer humanos, o perigo da História é ainda maior se for posto o problema do desvendamento da origem de todo poder de dominação. O ocultamento da historicidade da realidade é imediatamente ocultamento da origem histórico-social do poder de dominação em todas as suas formas.''

SOUSA FILHO, Alípio de. ''Mito e castigo: A cultura do medo, a cultura da dominação: 1. A cultura do medo, a cultura da dominação, ou de uma relação entre cultura e ideologia''. In: _____. Medos, mitos e castigos: notas sobre a pena de morte. São Paulo: Cortez, 2001, pp. 11-90.

''Os economistas têm uma maneira singular de proceder. Não existe para eles senão duas espécies de instituições, as da arte e as da natureza. As instituições da feudalidade são as instituições artificiais, as da burguesia são as instituições naturais. Eles se parecem nisto com os teólogos que, eles também, estabelecem duas espécies de religião. Toda religião que não é a sua é uma invenção dos homens, enquanto que a sua própria religião é uma emanação de Deus. Dizendo que as relações atuais — as relações da produção burguesa — são naturais, os economistas dão a entender que se trata de relações nas quais se cria a riqueza e se desenvolvem as forças produtivas de acordo com as leis da natureza. Logo, estas relações são elas mesmas leis naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas que devem reger sempre a sociedade. Assim, já existiu história, mas não existe mais. Existiu história, pois que existiram instituições de feudalidade, e que nestas instituições de feudalidade se encontram relações de produção inteiramente diferentes daquelas da sociedade burguesa, que os economistas querem fazer passar por naturais e portanto eternas.''

MARX, Karl. ''A metafísica da economia política: 1. O método: Sétima e última observação''. In: _____. Miséria da Filosofia. São Paulo: Martin Claret, 2008, pp. 144-145.

A causa explica um fato. Mas como a causa, sem fundamento, passar do fato à norma? O fundamento não é o que explica fatos, mas o que 'estabelece o direito': ele não diz o que é, mas o que deve ser.

A origem, enfim, dá uma razão a um devir: é como uma causa histórica ou diacrônica. Mas como, sem fundamento, passar da história ao valor, da explicação ao mandamento, da gênese ao valor? O fundamento não explica o que se passa; ele permite julgá-lo absolutamente, em nome de algo que não se passa.

Se me concederem essas distinções ou, antes, se as concederem a Marcel Conche, compreenderão que não posso encontrar, na natureza em geral e na neurobiologia em particular, nenhum fundamento, qualquer que seja, para a moral que é a nossa. Primeiro porque a neurobiologia, supõe ela mesma princípios, sempre relativos, que portanto não poderiam comandar absolutamente. Em seguida, e sobretudo, porque ela não pode estabelecer ou explicar coisa alguma além de fatos, e por outros fatos: ela pode nos fornecer, para a moral, certos números de causas ou de origens, mas um fundamento certamente não. Permanece inteira, com efeito, a objeção de Hume, que mostra que não se pode passar nunca do que é (um fato) ao que deve ser (um valor absoluto, um imperativo). Querer fundar uma moral na natureza é, inevitavelmente, cair no que Moore chamava de ''sofisma naturalista'' (naturallistic fallacy). Querer fundar uma moral nas ciências é cair num sofisma cientificista. Por que a natureza seria boa? Por que a verdade seria boa? Equivaleria transformá-las em divindades, e é o que o materialismo rejeita. A natureza é submetida unicamente a causas (unicamente a ela mesma): ela não conhece valores nem deveres. Uma ciência conhece unicamente fatos: ela sempre fala no indicativo, como dizia o matemático Henri Poincaré, nunca no imperativo, e é o que a impede de fazer as vezes de moral.

Imaginemos, por exemplo, que nossos biólogos nos demonstrem que nosso cérebro ou nossos genes (ou aquele por estes) são 'programados' para sermos egoístas, covardes, mentirosos, crueis... O que isso nos ensinaria sobre o valor moral do egoísmo, da covardia, da mentira ou da crueldade? O que isso retiraria, inversamente,do valor da generosidade, da coragem, da boa-fé, da doçura?

Isso me faz pensar nesses debates ridículos que às vezes ouvimos nos cafés sobre a suposta moralidade ou imoralidade da homossexualidade. Uma pessoa diz em essência: 'A homossexualidade não é natural', e enxerga nisso uma condenação moral. O outro objeta que há casos de homossexualidade entre animais, logo tem de ser natural: por que, então, condená-la? É não ver, em ambos os casos, que tudo o que existe é natural, por definição. Mas ainda que não me concedessem esse ponto, pergunto o que a dimensão natural ou não natural (no sentido estrito: no sentido de que a natureza se opõe à cultura) que a homossexualidade muda em seu valor moral. Minha ideia, claro, é que não muda nem um pouco. Tomo por prova que não necessitamos saber dessa naturalidade ou não -- a questão é discutida pelos especialistas -- para julgar que a homossexualidade é moralmente inocente, do mesmo modo que não necessitamos saber sobre a eventual naturalidade da pedofilia para julgá-la moralmente condenável. Quanto aos bichos como poderiam nos ensinar uma moral que ignoram? É possível que a guerra seja uma especificidade humana. Isso não a torna moralmente desejável, nem sempre condenável. Tomar os animais como modelos de uma boa natureza (contra as supostas perversões da humanidade ou da civilização) seria destinar-nos a uma vida bestial. É o que se quer? Tomá-los como modelo de uma má natureza, à qual seria sempre necessário arrancar-se, seria nos fadar a um angelismo absurdo e mortífero, que seria igualmente perigoso, talvez mais. O homem não é nem anjo nem bicho? Digamos que ele é bicho primeiro, ou melhor, animal: é um animal capaz de juízo, um animal socializado, educado, civilizado, é um animal que fala, que raciocina, que ama, é o que chamamos um ser humano. A moral não lhes permite escapar de seus genes. Mas como seus genes poderiam bastar à sua moral?''

COMTE-SPONVILLE, André. ''Neurobiologia e filosofia: Existem fundamentos naturais da ética?: Por que a natureza seria boa?''. In: COMTE-SPONVILLE, André; FERRY, Luc. A sabedoria dos modernos. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 90-92.

''A maneira como a cultura opera -- e o modo como os indivíduos se tornam membros de uma sociedade -- esconde um fenômeno pela sua natureza invisível, mas capaz de manter a todos os indivíduos sob o poder de instituições sociais existentes: os homens acabam por se ver prisioneiros da vida social (dos tabus, crenças, mitos e normas nela existentes), sem que se deem conta de que se trata de produtos por eles próprios criados. Todo o processo que dá origem à cultura, e origem ao próprio homem, desaparece para dar lugar à ideia de que a realidade vivida é natural, necessária, inevitável, independente do querer e do agir humanos. A realidade social aparece como consequência da natureza das coisas, como resultado de desígnios sagrados. O homem perde a noção do processo social que está na base de sua existência histórica e da história de suas instituições.

O que torna possível que a cultura se constitua nessa lente que condiciona o olhar humano é a ação das representações sociais, que consegue fazer com que a realidade das sociedades apareça aos homens como dada, fixa, imutável, revestida da aura da sacralidade necessária para a autolegitimação. Uma vez que aparece como coisa dada a realidade social assume a aparência de autônoma, podendo existir por si ou como resultado de leis naturais, como extensão da 'natureza' dos homens, que também é representa como decorrente de condicionamentos biológicos fixos.

(...)

A legitimação das instituições sociais -- pelo ocultamento do processo histórico-social que lhes dá origem e pelo ocultamento da dominação a que submetem os indivíduos -- é o que o simbolismo mítico-religioso-ideológico produz por seu efeito e, não sem razão, podemos dizer que não há simbólico que não seja sempre-já ideologia. Ser a dissimulação da natureza particular das convenções sociais e ser a explicação da origem do real que dota a realidade social de sentido é o que caracteriza a ideologia, no fundamento, e o que torna sua existência algo eficaz, que cabe à análise teórica do social desvendar.

O que em tudo isso se apresenta muito claro é que a ideologia serve, em primeiro lugar, à dominação nas sociedades. Pois é da sua natureza, como ideologia, ocultar a gênese histórico-social da realidade, fazendo com que a ordem das sociedades humanas apareça como natural, necessária, inevitável e independente da ação humana. A ideologia é sempre a justificação da ordem social existente e experimentada pelos indivíduos, pois fornece a estes os fundamentos da existência nessa ordem. Seja por meio dos mitos, seja por meio dos discursos que se querem racionais, a ideologia trata sempre de fazer crer que as instituições sociais existem por razões que não se pode duvidar, pois, ora se apresentam como produtos de leis naturais, ora se apresentem como produtos da vontade de poderes sagrados. Daí a ideologia se constituir no discurso que a sociedade faz sobre si mesma sempre de maneira a tornar invisível o processo que engendra e preserva sua estrutura de sociedade.

(...)

No nível do aparecer, no que consiste a ideologia de fato, a realidade construída pelos homens passa a 'existir' como coisa natural, necessária, universal e imutável. O que torna possível que a experiência de estar submetido a uma sociedade particular não seja percebida como a experiência do particular, mas como a experiência universal. Fundamento de toda a adesão dos indivíduos às suas sociedades e, por sua vez, fundamento de toda alienação. No que temos a relação direta e imediata entre ideologia e cultura, uma vez que toda experiência de estar submetido a uma cultura ocorre simultaneamente ao seu ocultamento enquanto uma experiência particular, pois aparece, para os indivíduos, sempre-já como uma experiência única e inevitável -- os padrões culturais (como dizemos em antropologia) aparecendo como universais. Na inversão em que o particular ganha a aparência de universal e se esconde o que talvez seja a operação mais poderosa da ideologia. Segredo de todo o poder de dominação sobre os indivíduos.

(...)

É, pois, por essa razão que se pode afirmar que para a ideologia a História é um perigo, que procura evitar. Negar a historicidade da realidade, a vida social pode ser petrificada no tempo e no espaço como eterna e imutável, pois independente da prática dos homens. E como a natureza da ideologia a torna necessária à dominação, pois consegue fazer com que a dominação também apareça como eterna, imutável e independente de todo o agir e querer humanos, o perigo da História é ainda maior se for posto o problema do desvendamento da origem de todo poder de dominação. O ocultamento da historicidade da realidade é imediatamente ocultamento da origem histórico-social do poder de dominação em todas as suas formas.''

SOUSA FILHO, Alípio de. ''Mito e castigo: A cultura do medo, a cultura da dominação: 1. A cultura do medo, a cultura da dominação, ou de uma relação entre cultura e ideologia''. In: _____. Medos, mitos e castigos: notas sobre a pena de morte. São Paulo: Cortez, 2001, pp. 11-90.

''Os economistas têm uma maneira singular de proceder. Não existe para eles senão duas espécies de instituições, as da arte e as da natureza. As instituições da feudalidade são as instituições artificiais, as da burguesia são as instituições naturais. Eles se parecem nisto com os teólogos que, eles também, estabelecem duas espécies de religião. Toda religião que não é a sua é uma invenção dos homens, enquanto que a sua própria religião é uma emanação de Deus. Dizendo que as relações atuais — as relações da produção burguesa — são naturais, os economistas dão a entender que se trata de relações nas quais se cria a riqueza e se desenvolvem as forças produtivas de acordo com as leis da natureza. Logo, estas relações são elas mesmas leis naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas que devem reger sempre a sociedade. Assim, já existiu história, mas não existe mais. Existiu história, pois que existiram instituições de feudalidade, e que nestas instituições de feudalidade se encontram relações de produção inteiramente diferentes daquelas da sociedade burguesa, que os economistas querem fazer passar por naturais e portanto eternas.''

MARX, Karl. ''A metafísica da economia política: 1. O método: Sétima e última observação''. In: _____. Miséria da Filosofia. São Paulo: Martin Claret, 2008, pp. 144-145.